A mais antiga lembrança que trago é a de um dia qualquer em que minha avó, Maria da Graça, me levou para visitar minha mãe, Joseane Pereira, em seu serviço. Ela trabalhava como doméstica num condomínio localizado na região central da cidade. Não sei ao certo a data desse encontro, mas esse dia tão ordinário se tornou a única lembrança que carrego dela. Eu tinha três anos. Não muito tempo depois, minha mãe faleceu. A causa de sua morte, diz na certidão de óbito, foi “septicemia consecutiva a endometrite”. Traduzindo: uma inflamação no útero que levou a uma infecção generalizada. Somente após sua morte descobriram o que havia ocorrido: um aborto que deu errado.

Apesar da escolha difícil feita por minha mãe, consigo compreender sua decisão. Quando eu tinha um ano e meu irmão mais velho, Rodrigo, três, meu pai foi preso. Minha mãe nunca deixou de visitá-lo na cadeia. Nessas visitas, ficou grávida do meu irmão menor, o Robson. Quando veio a quarta gestação, também surgiu o medo. Como criar sozinha quatro crianças? O aborto era a solução, pensou ela. Fez o procedimento sem avisar a família, no desespero. Após sua morte, meus avós paternos assumiram nossa tutela.

Meus irmãos, minha mãe e eu (com a bola) visitando meu pai no presídio.

Arquivo Pessoal/Émerson Santos

O aborto é crime no Brasil. Só é autorizado pela justiça em casos de estupro, riscos de vida para a mãe ou feto anencéfalo. Segundo

dados do Ministério da Saúde em agosto de 2018, mais de 250 mil mulheres são hospitalizadas por ano devido a interrupções da gestação feitas de forma insegura. Muito já me perguntei, ao longo destes anos, quem está errado nesta história. O erro seria de minha mãe e das outras tantas mulheres com o fim semelhante ao dela? Ou podemos culpar um país que não consegue entender e cuidar das necessidades de sua população?

Meus avós sempre levaram meus irmãos e eu para ver meu pai. Conhecemos a maior parte das penitenciárias do estado. Enquanto criança, eu não entendia o que realmente significava aqueles espaços. Em uma das visitas, encontramos meu pai muito machucado, com hematomas por todo corpo. Para nós, ele disse que tinha caído de uma escada. Lembro que falei para ele voltar para casa, onde não havia escadas para se machucar. Hoje sei a verdade da história. Ele foi espancado por outros detentos, pois estava cantando no chuveiro. Lá dentro as regras são feitas por eles.

Desses presídios, sem dúvidas o mais pesado de visitar foi o Presídio Central de Porto Alegre. Os detentos são jogados em celas minúsculas, que não comportam a lotação. Em razão disso, colchões são estendidos nos corredores, que servem de camas para aqueles que ficam de fora das celas. No pátio, que deveria ser o espaço para garantir um mínimo de lazer, o esgoto corria ao lado de onde sentávamos nas visitas. Um cheiro insuportável.

As pessoas costumam olhar presidiários como monstros sanguinários, sem levar em conta que eles são humanos.

Lembro de haver, no dia de visitas, uma divisão entre os que recebem e os que não recebem visitantes – alguns ficam anos naquele lugar sem ver o rosto de nenhum familiar. Neste pátio, como é chamado, era erguido um grande barracão de cobertores, onde lá ficavam reunidos alguns dos presos que a família não procura mais.

Após 16 anos preso, meu pai finalmente recebeu uma grande notícia. Ele teria a oportunidade de cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Colocariam nele uma tornozeleira eletrônica, podendo assim, finalmente, estar próximo de nós. Mas a vida de quem segue pelo caminho do crime é cruel. Em uma noite de sábado, ao voltar com meu irmão mais velho do culto de uma igreja evangélica que frequentava na época, encontramos minha vó, meu vô e meu irmão mais novo sentados no sofá da sala. Estavam cabisbaixos, abatidos. Por razões que desconhecemos, duas semanas após estar na rua, meu pai foi assassinado.

Eu tinha 17 anos quando ele morreu. Foi em 2013. Na época, eu cursava o terceiro ano do ensino médio. Foram poucas as conversas que tive com ele sobre sua vida. Nunca nos falou a respeito do que fazia antes de ser preso. Sei que o motivo da sua prisão foi latrocínio. Ele tinha 23 anos à época. Na prisão conheceu pessoas envolvidas com tráfico e começou a se envolver cada vez mais no crime.

As pessoas costumam olhar presidiários como monstros sanguinários, colocando todos em uma mesma caixa do seres que devem ser rejeitados pela sociedade “de bem”. Não levam em consideração que são humanos e que têm suas histórias. O nome do meu pai era Ben-Hur, inspirado no filme lançado em 1960. Na prisão, ele se tornou um artista. Aprendeu a pintar, a desenhar, a fazer esculturas. Fez parte de um grupo de rap e até foi premiado em um concurso de crônicas. Seu texto foi, inclusive, publicado. Mesmo com seus erros, foi essa a imagem, de artista, que escolhi dele guardar.

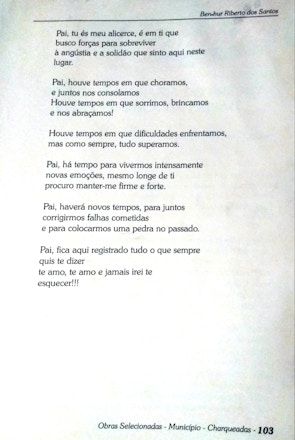

Poema do meu pai em homenagem a meu avô.

Arquivo pessoal/Émerson Santos

Com muitas dificuldades meus avós, o tio Ivo e a dona Maria, nos criaram. Ao escolher nos assumir, mais uma vez se fizeram pais. Somos uma família de baixa renda, então, dar as condições básicas de vida para nós foi e ainda é tarefa árdua, mas eles conseguiram. Meu avô, como ambulante, passava os dias no centro da cidade vendendo brinquedos e quinquilharias. Minha avó vendia doces, lanches, produtos de beleza e o que rendesse dinheiro para complementar a renda. Posteriormente, quando crescemos um pouco mais, ela conseguiu um emprego de carteira assinada.

Eu não sabia que existia a possibilidade de entrar em uma faculdade sem pagar e ainda ter ajuda financeira.

Eles dedicaram suas forças a nós. A garra que tiveram para segurar a barra de nos educar se tornou o exemplo que hoje me motiva a seguir em frente. Lembro bem de ser acordado por minha vó todas as manhãs para ir à escola, mesmo debaixo de chuva forte. Eles não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental, mas sabiam que os estudos seriam importantes para nós. Aqui onde moro, isso, por si só, já é um grande privilégio. E eles estão certos. No Brasil,

segundo o IBGE, concluir ensino superior triplica a renda.

Émerson, ao lado dos avós paternos, Ivo e Maria da Graça, no segundo dia do trote na UFRGS.

Arquivo pessoal

Tive também, no ensino fundamental, a figura de professoras e professores que me apresentaram um mundo que ia além das ruas do bairro. Profissionais dedicados, com paixão por ensinar. No segundo ano do ensino médio, quando minha preocupação começou a ser procurar um estágio para ajudar em casa e ter meu próprio dinheiro, um grupo de alunos da UFRGS foi ao meu colégio apresentar a universidade. Até aquele momento eu não sabia que existia a possibilidade de entrar em uma faculdade sem pagar e ainda ter ajuda financeira para me manter nela. A partir de então, a UFRGS se tornou minha única opção. Eu queria estudar lá!

Após o terceirão consegui uma vaga no PEAC, Projeto Alternativa Cidadã, um curso pré-vestibular popular, onde as aulas são ministradas por professores voluntários. Mas eu não podia mais só estudar. Com o diploma do ensino médio em mãos, era hora de arrumar um emprego para ajudar em casa.

E no dia do listão da UFRGS, lá estava meu nome. Eu seria aluno da federal.

Fui trabalhar em um restaurante onde minha vó era balconista. Uma rotina puxada. A carga horária era de 8 horas por dia, de segunda a sábado, das 6h30 às 14h30. Havia ainda as escalas de domingos e feriados. Eu acordava às 4h30 da manhã para ir ao trabalho. Quando terminava o expediente, para economizar passagem, na maioria das vezes ficava pelo centro até o horário do cursinho, que começava às 19h. Ao chegar em casa, já passavam das 23h. Após alguns meses, sem conseguir acompanhar as aulas – o sono e o desgaste físico consumiam minhas energias –, abandonei o curso.

Voltei para o PEAC apenas dois anos depois, em 2016. Eu havia conseguido um emprego de telemarketing, de 6 horas por dia, e tinha enfim tempo para estudar. O salário era baixo, então, outra vez, matava tempo andando pelo centro da cidade para economizar com passagens ou estudando na Biblioteca Pública.

Neste ano, conheci pessoas que foram fundamentais para eu enxergar com outro olhar as dificuldades que vivi até ali. Passei a ver as questões sociais de outra forma. Percebi o quanto era cruel o discurso simplista que joga nas nossas costas toda responsabilidade por nosso destino, que diz que é possível chegar onde se quer apenas com a força de vontade. Entendi melhor os caminhos que levaram aos desfechos tráficos da vida dos meus pais. Mas vi que, por mais difícil que tenha sido minha vida até ali, ainda assim, em comparação a outros, eu era um sujeito de grandes privilégios.

Segui estudando até o final do ano. E consegui. No dia do listão, lá estava o meu nome. Foi uma das sensações mais incríveis que tive na vida. Um misto de euforia, medo e ansiedade. Eu seria aluno da federal. Finalmente meus sonhos estavam ao alcance de minhas mãos. Eu serei um jornalista.

O processo para entrar na universidade foi puxado, mas se manter nela é ainda mais.

Mas já no primeiro semestre a magia foi abrindo espaço para a realidade dura. Precisei largar o emprego, mas decidi não pedir ajuda dos meus avós com os gastos da faculdade, afinal, eles estavam tendo de arcar com um salário a menos na renda mensal.

Entrei na UFRGS como cotista, estudante de escola pública, autodeclarado negro, independente de renda. Não optei pela cota de baixa renda por medo de não conseguir toda documentação a tempo. E, no primeiro semestre, ao tentar reunir a documentação para solicitar os benefícios de assistência estudantil, de fato não consegui os documentos dentro dos prazos do edital. Acabei fazendo um empréstimo no banco para pagar as passagens. Mas, no segundo semestre, já com toda documentação em mãos, consegui os benefícios e uma bolsa para trabalhar na UFRGS TV, onde estou até hoje. Com o auxílio da bolsa, paguei o empréstimo.

Eu repórter na UFRGS TV.

Arquivo pessoal

O processo até chegar à universidade foi puxado, mas o processo para se manter nela é tão pesado quanto. As universidades públicas possuem esses benefícios de assistência estudantil – passagem, restaurante universitário gratuito, auxílio material escolar – mas, infelizmente, não é o suficiente para manter os muitos alunos que, como eu, sentem o choque do ambiente universitário. A diferença econômica é apenas uma das muitas questões com que se depara um aluno que vem da periferia e entra numa universidade. Nós – que não tivemos a oportunidade de fazer viagens, que não temos uma bagagem cultural tão vasta como os demais colegas – precisamos encontrar mecanismos para compensar o abismo que há daqueles que tiveram toda uma vida de acessos e de caminhos abertos.

Convivemos com colegas que falam dos intercâmbios culturais como algo comum; professores que não entendem que nós, alunos cotistas, não estamos ali para tirar a vaga de outros alunos, que não estamos fazendo corpo mole quando temos alguma dificuldade decorrente de um ensino que não nos preparou para estar numa universidade. Conheço a história de colegas que deixaram o curso, pois precisavam trabalhar. Colegas que trabalham em dois empregos, em aplicativos de transporte, vendendo doces. Amigos que têm como preocupação não só as provas da faculdade, mas se vão ter grana para comprar comida. Não tem gente pelada ou balbúrdia nas universidades, como disse o ministro da Educação Abraham Weintraub. Tem gente estudando, se virando como pode para sobreviver, concluir o curso e ter a chance de ter uma vida melhor.

A universidade produziu transformações enormes em mim, o primeiro membro de minha família a entrar na universidade. Tenho primos mais novos para quem sou um exemplo. Temos o direito de estar neste lugar. A UFRGS me deu a possibilidade de ter novas perspectivas de vida, de não apenas sonhar, mas de ter chances reais. Agora este lugar tão importante para mim está sob ataque. E isso me causa medo. Mas esse medo não vai me paralisar. Para pessoas como eu – negro, de periferia, órfão, criado por avós camelôs –, é a única chance.